Entre pássaros e sonhos: o Manto Tupinambá pertence a todos os brasileiros

Uma conversa exclusiva com Glicéria Tupinambá, artista e pesquisadora, sobre o reencontro ancestral com o manto sagrado. A liderança indígena refuta a ideia de roubo e provoca novas reflexões acerca das histórias não contadas nas salas de aula.

Por @alabadaue com @celiatupinamba

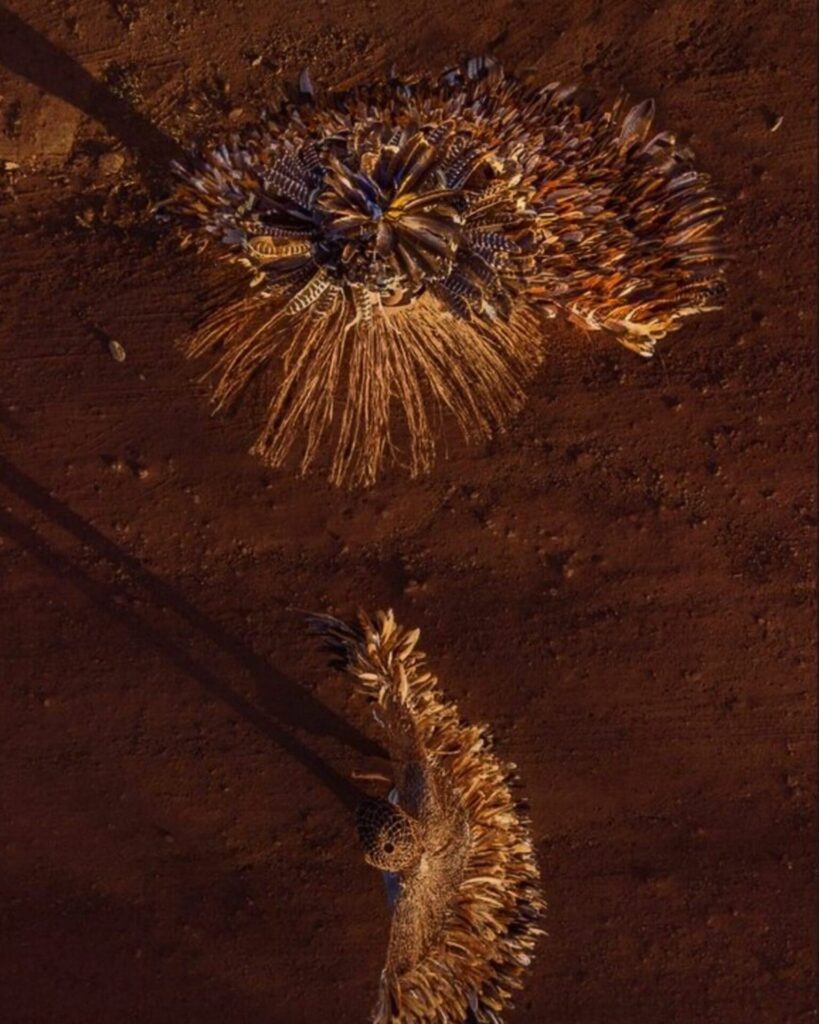

O retorno do Manto Tupinambá ao Brasil, em julho de 2024, celebra o reencontro dos povos originários com um ente querido que esteve distante por longos séculos, desde 1689, preservado na Dinamarca. Para os indígenas, esse manto sagrado não é um objeto, mas a representação de um ser vivo ancestral: uma vestimenta com 60 centímetros de largura e 1,20 metro de altura, confeccionada com penas vermelhas de pássaro-guará sobre uma base de fibra natural. O processo de negociação para trazê-lo de volta do Museu Nacional da Dinamarca ao Rio de Janeiro, seguiu um cronograma delicado, marcado pela longa espera de quem ansiava, nas palavras de Glicéria Tupinambá, pela chegada de um filho.

Ela é uma forte liderança da aldeia de Serra do Padeiro, na Terra Indígena Tupinambá de Olivença, onde estão localizadas 23 comunidades, no sul da Bahia. Artista visual e pesquisadora em antropologia, mestranda na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), é também conhecida como Célia. Espontânea e boa de prosa – munida de conhecimentos passados pelos mais velhos, da tão sábia oralidade, e dos estudos –, Glicéria atua na defesa da demarcação do território, nos direitos das mulheres e no âmbito político e religioso dos Tupinambá.

Suas obras, já mencionadas neste post, propõem uma visão crítica do patrimônio indígena. A artista teve a oportunidade de conhecer pessoalmente os 11 mantos sagrados, todos preservados em museus europeus – ao todo, são 13, dois estão desaparecidos. Nesse momento, ela pôde dialogar e sentir qual deles desejava retornar primeiro ao seu berço original. Foi Glicéria, ao lado de outros representantes Tupinambá, que esteve diretamente envolvida no processo de repatriação do manto.

Com o passar dos anos, dedicou-se aos estudos e confeccionou quatro novos mantos, com a intenção de se reconectar com aqueles que foram levados para a Europa e de compreender melhor a questão do Assojaba Tupinambá [manto].

“O manto veio para todos, não somente os povos indígenas, mas para a sociedade brasileira. É algo universal”, reflete a Tupinambá, que, em uma conversa inspiradora com a Badauê, provocou discussões necessárias à conscientização acerca da nossa verdadeira história. Ela ainda questiona a narrativa de roubo da indumentária, amplamente divulgada pela população, e desabafa sobre o desrespeito enfrentado com a chegada do ancestral ao país, agora sob os cuidados do Museu Nacional.

A relação de sua comunidade Tupinambá com os sonhos transcende explicações acadêmicas e auxilia na comunicação com os encantados do mundo espiritual, que estão conectados com a natureza e os indígenas. “Entendemos o sonho como um lugar de comunicação ligado ao território, à planta, à terra, aos pássaros, unido a tudo isso. Primeiro, o território sonha. Não somos nós que sonhamos. É o coletivo”.

Glicéria não quer saber de limitações; sua ideia é expandir.

Ela quer deixar como herança um conteúdo educacional para que as próximas gerações sigam fortalecidas com novas histórias que privilegiam o ponto de vista dos povos indígenas.

Gostamos desse gingado!

Acompanhe o bate-papo:

Qual é a conexão do Manto Tupinambá com o território? De que forma ele abraça e envolve todo o ecossistema da aldeia, interferindo nas existências humanas, animais e encantadas que ali habitam?

A resposta vai sendo construída ao longo do tempo, não se dá em um único dia. Faz quase 20 anos que estou pesquisando, desde 2006, essa trama do manto. O primeiro contato com ele foi em 2018, e desde então tento compreendê-lo. Ele vai me conduzindo. Existem formas geométricas, o fazer, o fiar, o algodão… São várias camadas envolvidas, e dentro do território está o conhecimento transmitido pelos mestres, pelos mais velhos, portadores do saber local.

Com esse trabalho, percebi que tudo está envolvido, não há nada separado. A própria natureza, os pássaros, igualmente colaboram, doando suas penas. As crianças da comunidade participam, catando as penas no terreiro e trazendo-as para a confecção do manto.

Assim, o manto nasce dentro dessa composição fluida que é o território. Entendemos que essas tramas, esse DNA, estão dentro do próprio território.

O manto não está apenas como um objeto a ser apreciado, mas sim como algo com agência, com uma espiritualidade que emana dele e que envolve a questão territorial da natureza. Ele carrega uma linguagem espiritual dos mantos feitos por meus antepassados, na memória contida neles. E, com essa memória, consigo conceber os mantos que surgem dentro do território, com todo o ecossistema que emerge na sua feitura.

Nesse sentido, envolve o processo de retomada do território. Sem a retomada, o manto não existiria. Ele passa a existir porque conseguimos cuidar do meio ambiente, e percebemos isso quando compomos as penas, que são dos pássaros terrestres, e vemos os pássaros e as árvores existindo no território.

Você menciona a importância dos sonhos no seu processo interior de comunicação, tanto com a sua intuição quanto com o universo espiritual. Vivemos em uma sociedade contemporânea que, cada vez mais, desvaloriza o silêncio, a quietude e o ato de sonhar. Tudo é colocado de forma tão acelerada e mecânica que estamos cada vez mais imersos em uma vida de fantasias, onde o TER prevalece sobre o SER. Na psicologia analítica, os sonhos podem oferecer informações preciosas sobre o nosso inconsciente, revelando quem somos, traumas e emoções reprimidas. Como você trabalha com os sonhos? De que maneira eles auxiliam na sua evolução como ser humano?

Esse é um formato mecânico, estudado. Na feitura do manto é diferente. Temos uma relação com a natureza e ela se comunica.

O conhecimento vem de fora para dentro, não de dentro para fora. Não sou eu quem detém o conhecimento; ele chega até mim. É uma relação em que os pássaros se comunicam, mostrando o caminho a seguir.

Entendemos o sonho como um lugar de comunicação ligado ao território, à planta, à terra, aos pássaros, unido a tudo isso. Primeiro, o território sonha. Não somos nós que sonhamos. É o coletivo.

Se ele sente alguma coisa, ele vai se comunicar conosco e a gente vai sonhar e entender.

São várias pessoas sonhando a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, a gente dialoga.

O que acontece? Se a gente tem os mesmos sonhos repetidamente, algo tem a ver. Não é um sonho individual de uma pessoa, mas é um sonho que emerge do território. Quando o manto e os pássaros falam comigo, nesse lugar eu estou acordada, não estou dormindo.

Hoje, entendo que as mulheres, as magés, detém o poder espiritual, assim como o pagé. Elas têm essa função de cuidar das pessoas e da espiritualidade que está ligada à comunicação da natureza. Percebo que essas mulheres também são portadoras dos mantos. Encontro esse sentido na hora que descubro a palavra Magé.

Vocês estão tendo algum sonho coletivo neste momento? Ocorreu alguma comunicação antes do manto chegar ou agora que ele já está no Brasil?

Nós, Tupinambá da Serra do Padeiro, temos uma conexão profunda com o manto. Assim que ele chegou ao solo brasileiro, sonhei e contei às pessoas que o manto estava aqui. Meu irmão, o cacique, também teve um sonho no qual o manto aparecia triste. No sonho dele, o manto se transformava em uma pessoa, completamente coberta e melancólica, dizendo que estava cercado de lixo e de pessoas que desrespeitavam nossa identidade e cultura. Mesmo antes do anúncio oficial de que o manto havia retornado ao Brasil, ele já havia se comunicado conosco.

No dia 11 de julho, funcionários do Museu Nacional abriram a caixa que continha o manto, mas nós, indígenas, não estávamos presentes para a acolhida. Eu, que conduzi todo o processo, não estive lá. O ritual que deveria ter sido realizado desde o início foi desrespeitado.

Embora tenham informado sobre a chegada, não cumpriram o que havia sido combinado.

Em nenhum momento, levaram em consideração as observações que eu havia feito. O manto foi tratado apenas como um objeto, refletindo uma mentalidade que o enxerga apenas como uma peça sofisticada e antiga. Assim, o acesso ao manto está limitado principalmente às pessoas do setor artístico ou àquelas que financiaram a reforma do museu. São essas pessoas que têm contato direto com o ancestral que acabou de retornar, enquanto o ritual de acolhida, fundamental, foi ignorado.

O ritual mesmo não ocorreu?

Sim, depois acabou acontecendo, mas o meu povo não estava lá. Consegui financiamento para três passagens: a minha, a da minha sobrinha e a da minha mãe. Fomos as escolhidas para acolher o manto. Dez dias antes da viagem, enviei um ofício explicando que sairia da aldeia para realizar o ritual, com caráter religioso e não de pesquisa. Isso porque eu já havia conversado com o manto, e ele me disse que, em seu retorno, eu deveria prepará-lo e acolhê-lo. Esse era o meu compromisso. Porém, eles negaram essa possibilidade até o último instante.

Eu cheguei a emitir um documento para o reitor da UFRJ se manifestar.

Essa situação foi tão constrangedora que minha mãe, com um conhecimento muito maior sobre o ritual, ficou atordoada. Mesmo assim, realizamos nossos cantos, junto à mãe de santo que estava presente conosco, e partimos. Cumprimos o que o manto havia solicitado, com grande dificuldade.

Devido a esse cenário, a avaliação, discutida em reunião com o cacique na comunidade, foi de que não deveríamos estar presentes na abertura oficial [ocorrida em 12 de setembro com a presença do presidente Lula], pois isso geraria muito atrito. A intenção era que fosse algo bonito, como havíamos planejado, porém tomou outra proporção, em que as pessoas escolheram adotar a narrativa do roubo. Não havíamos conduzido a chegada e a doação do manto por meio desse processo, que não era jurídico, mas sim uma interação baseada na escuta dos encantados, com uma carta feita e assinada pelo cacique.

O manto chegou e as pessoas acreditaram que mantê-lo nesse contexto de roubo resolveria tudo. No entanto, é essencial que nos sentemos à mesa para entender em que momento essa corte recebeu os Tupinambá, a ponto de se encantar tanto com o manto e preservá-lo. Este manto está imerso na história da colonização holandesa, dentro da coleção do rei da Holanda. Quando o rei faleceu, os cuidados foram transferidos para o museu. Este é outro relato, mas as pessoas optam por aderir à narrativa do roubo. Elas se recusam a ouvir, de fato, sobre o protagonismo indígena, a diplomacia e o diálogo que ocorreram para garantir a sobrevivência de um povo que, hoje, existe neste solo brasileiro. Resistimos a todos os tipos de atrocidades.

Não se trata apenas de escambo e roubo; há muito mais do que isso. O roubo, para mim, é uma questão rasa, e poderíamos encontrar outras narrativas para compreender melhor o que ocorre na sociedade brasileira e com esses fragmentos de vários povos indígenas que formam a nação tupi, que lutou e ainda resiste. Precisamos estabelecer diálogos com o governo, garantir acessos e, principalmente, criar formas de construir uma ciência que reflita a realidade dos indígenas que saem da aldeia. Como podemos explicar, justificar ou criar outras narrativas se, dentro disso, existe ódio e uma única visão, um olhar universal que não abre espaço para um verdadeiro diálogo à mesa?

Como diz minha mãe, Maria da Glória de Jesus, “Se o manto tem 400 anos, quem o fez tem muito mais”. Assim, buscamos construir outros pensamentos, não os que partem do lugar do roubo, de afirmar que fomos roubados e que não existimos.

Sua comunidade está incomodada?

Na nossa comunidade, existe sim o incômodo, porque essa não era a proposta. E, além disso, o manto não ficou em exposição para que a sociedade brasileira pudesse reverenciar e expressar seus sentimentos, seus rituais, suas lágrimas, seu jeito de dizer: ‘nós pertencemos a isso, temos algo aqui, é nosso’.

Acho que essa retirada foi muito prematura. Era preciso um preparo adequado e permitir que as pessoas se aproximassem, pois os brasileiros acompanharam tudo isso pelas mídias, o movimento desse manto feminino, que representava o espaço de abertura para o diálogo.

O manto veio para todos, não somente os povos indígenas, mas para a sociedade brasileira. É algo universal.

Eu não estou negando que o roubo tenha existido, porém, como uma boa Tupinambá, eu não penso com a emoção, e sim com a razão. E é isso que as pessoas querem, o imediatismo, né? A gente não é imediatista. Precisamos elaborar e construir.

Vou citar Ailton Krenak: ainda estamos em guerra, porque a colonização não está resolvida. Nem o povo.

Ou seja, nada está resolvido.

Não está nada resolvido. Existem 11 mantos, dos quais 2 estão desaparecidos. A gente está construindo e fazendo os mantos, entendendo toda a dimensão da sociedade Tupinambá, onde existiam os clãs familiares. O manto faz parte disso. Como entender toda essa complexidade de um povo, resumindo tudo de um único jeito? E quem construiu essa narrativa? Quem escreveu os livros de história? Fomos nós, indígenas? Foi uma nova visão sobre nós, indígenas? Não foi. Alguém tinha interesse no nosso território.

Desapropriar e invisibilizar os indígenas. Precisamos de sabedoria, que emana dos mantos e dos encantados.

Qual foi o museu, qual foi o Estado que se disponibilizou e acolheu o manto enquanto o Museu Nacional está em reforma? Qual foi a instituição que se colocou à disposição e disse: ‘Gente, olha, estamos aqui abertos também para acolher o manto. Temos esse espaço enquanto o Museu Nacional não tem a estrutura adequada’?

Ninguém se pronunciou.

Eu quero que o manto seja acessível para todos verem. Quem quiser realizar sua cerimônia, que vá. Se for um evangélico, ou se o povo de terreiro quiser fazer um ritual, que vá e faça.

E você, nesse meio tempo, se quiser ir lá ver o manto, está autorizada?

É uma situação delicada, muito difícil. Fico feliz quando as escolas de samba se manifestam para cantar o manto, levando a todos os ouvidos. O desfile da Grande Rio em 2024 cantou o manto. Em 2025, será a Acadêmicos do Tucuruvi, em São Paulo, quem cantará a música pelo Assojaba Tupinambá.

Eu vejo o carnaval como um ritual.

O manto é o lugar do sonho. São as pessoas que fazem o manto. Existe o manto do Bispo do Rosário, e vários povos descobrem seus mantos. Tudo vai aflorando nesse espaço.

Você já esteve com os 11 mantos, sendo que 2 estão desaparecidos, totalizando 13. Como foi? O que você sentiu?

Eles me reconhecem como parente. É interessante, porque quando falam comigo, eu penso: “Meu Deus, como vou provar isso?”. Tenho uma relação muito íntima com o manto, é como um filho que precisa ser cuidado e alimentado.

Ele me disse: “Você demorou para chegar?”, me deu aquela puxadinha de orelha. Fazer essa escuta individual foi muito importante, pois é algo que nunca tinha ouvido nem sentido. Somos moldados o tempo todo a acreditar que objetos não falam, mas na cultura Tupinambá, eles falam. O objeto sai da condição material e entra em uma dimensão espiritual, onde esse espírito passa a ser como um filho.

Precisamos compreender que esses mantos, onde eles estão, representam as colônias que tentaram dominar o país. Temos ali um mapa. Precisamos entender que são pessoas que foram retiradas de seu território, levadas para esse lugar e que não regressaram, não voltaram. E o que resta delas são os mantos.

Estive na Bienal de Veneza, e lá encontrei o embaixador de Roma. Eu disse: ‘Tenho interesse em entender por que há corpos de indígenas em gabinetes que hoje viraram museus, e que guardam esses corpos. Para mim, o mais importante seria que esses corpos regressassem’.

Ele me respondeu: ‘Não, eu estudei bastante e nunca ouvi falar disso. Não existem corpos indígenas nos museus’. E sim, existem, são as cabeças-troféu dos Munduruku, que foram expostas, e são partes humanas. Ele não sabia. É uma falha do sistema educacional que muita gente não consegue compreender.

Alguém sabe que os Tupinambá saíram do Brasil em comitiva, tiveram uma reunião com o rei e a rainha, pediram canhões, navios e munições? Não, ninguém sabe. Isso não é ensinado na escola. A história do Brasil, da colonização, não é contada. Não se fala do ponto de vista das ações dos povos indígenas.

Para finalizar, quais são suas ambições artísticas e profissionais? Podemos esperar um livro?

Meu objetivo é concluir o mestrado em Antropologia Social na UFRJ e, se possível, dar continuidade ao doutorado, pois ainda há muito a pesquisar e escutar. Estou ouvindo o manto, além dos tambores, das flautas…

Minha pesquisa está focada na escuta dos mantos que são invisibilizados e aos quais não temos acesso. Trabalho principalmente no papel da mulher, em especial daquelas que desaparecem nas etnografias e são deixadas de lado, buscando entender seu significado nesse contexto. Estou abordando o feminino, o papel da mulher indígena na sociedade, e levantando algumas questões.

Na verdade, meu objetivo não é limitar, mas expandir. Quero deixar um futuro para os mais jovens, para que eles possam seguir.

Afinal, eu não vou durar 400 anos, né?

Identidade em movimento.

Leia também

Fonte de inovação cultural brasileira.